氷河期を生き抜いたジャコウウシ

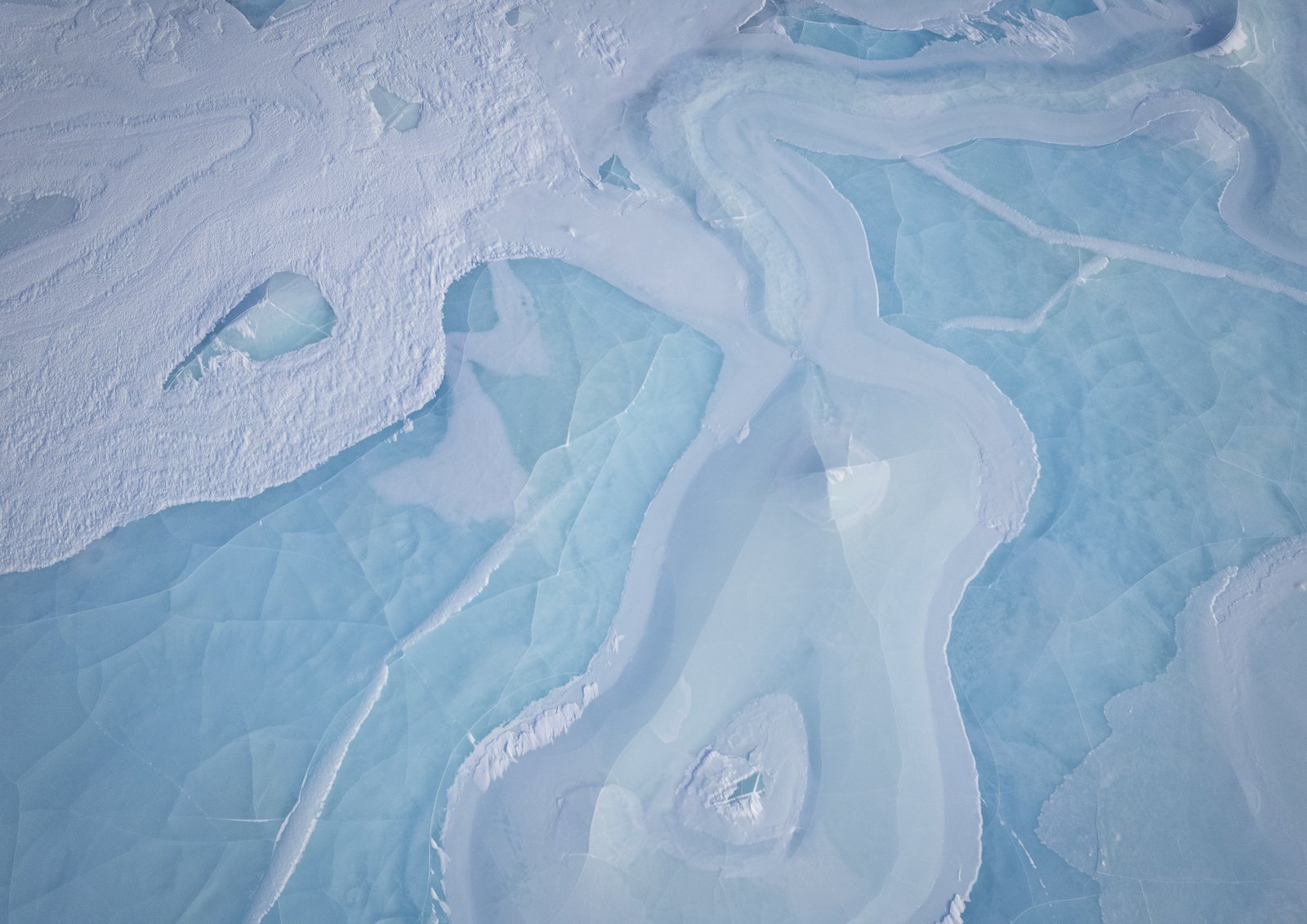

アラスカの北極の扉、ブルックス山脈を越えてゆくと、

そこは広大な「何もない」ツンドラ平原が広がる。

そこに、全身が深く長い毛に覆われたジャコウウシが生きる。

Coastal Plane(沿岸部平原)

アラスカに生息するジャコウウシを地図で示すと、沿岸部に散っているように見える。

それは彼らが平地を好み、地吹雪に遭おうが森へ入らず暮らす特性があるからだろう。

ジャコウウシを撮影するためには、夏であれば無限に湧く蚊を、そして冬であれば吹雪に遭うリスクを想定した旅を計画する必要がある。

極限に生きる大型哺乳動物

- 旅の目的 -

吹雪けば体感気温がマイナス60度にもなるのが、北極海沿岸部のアラスカだ。ジャコウウシは、その吹雪が一時的であることを知っているのか、ただ、身を寄せてじっと耐え抜く。自ら纏っている全身の毛皮が、何重にも重なり合っているため、僕が思うような寒さを彼らは感じてはいないのかもしれない。しかし、それでも南の温かい地方のバイソンが暮らす環境に比べれば、ずっと厳しい土地に生きていることに変わりはないだろう。比較的温暖な3万6千年前にアラスカに生きていたステップバイソンは、次の氷河期を乗り越えることができず、絶滅している。

「なぜ、そのような厳しい環境に暮らすのか」

いくらジャコウウシが耐える動物であるとはいえ、おそらく動物園に連れてゆかれ無際限に食べ物を与えられれば、ほかの動物と同様に体は弛み、醜く衰退をたどる。

行動をそうあらしめているものは一体どこにあるのだろうか。

ただそこに遠い昔から生死を繰り返しているから。おそらく、それが答えかもしれない。でも、彼らの生きた瞳をとらえたいと思った。

いつの頃からか、僕は野生動物でもその場の環境や季節や状況の違うときは、たとえ同じ種類の動物であっても、目が違うことに気がつき始めていた。彼らが内側で野生を失うのは、その目が、痩せているときなのだ。ジャコウウシのその目を見れば、北極に暮らす理由がわかるかもしれないと思った。

ジャコウウシの背景

先ほど、地図上ではジャコウウシは沿岸部にいる、という言い方をしたが、改めてみると、不思議な拡散の仕方をしていることがわかる。僕は、初めてその生息域の地図を見た瞬間に疑問が生じたため、すぐに調べてみるとやはりそうだった。

まず野生の哺乳類が島にいる場合、かなり特殊な理由がある。最終氷河期から続く温暖化の海水上昇で取り残されたか、海を渡ったあるいは漂着したか、凍りついた海を歩いて移動したか。そしてジャコウウシは、そのいずれでもなく、人為的に運ばれた、という理由だった。

1890年代、ゴールドラッシュの終盤、アラスカに多くの人が押し寄せた。同時に、多くの動物、特にドールシープ、トナカイ、ヘラジカが狩られた。そしてジャコウウシもそのうちの一種の動物で、絶滅した。トナカイも絶滅し、ドールシープも絶滅してしまいそうになったあたりで、1906年に守ろう、と言い出す人が出てきた。アラスカで初めての国立公園(現デナリ国立公園)ができて以降は、哺乳動物が保護されるようになる。

人間が入る前のアラスカに戻すという大きな流れのなかで、ジャコウウシはグリーンランドから36頭が連れてこられて、ヌニバック島で繁殖が始まった。

僕が撮影しているジャコウウシは、その島で育った個体が、20世紀になる前には野に生きていた北極圏のジャコウウシだったのだ。現在はその個体グループは1680頭くらいに増えている。

ジャコウウシの特徴

寒冷地適応:

北極圏のツンドラ地帯(アラスカ、カナダ北部、グリーンランドなど)に生息し、-40℃の極寒でも活動可能

防御的な群れ形成:

捕食者(主にオオカミ)から子どもを守るために、**陣(defensive circle)**を組み、角を外向きにして防衛する。

限られた移動範囲:

季節によって多少の移動はありますが、基本的にローカルな草地に留まる傾向があり、広域移動性は高くない。

初めて経験するホワイトアウトの恐怖

ジャコウウシは厳しい環境に生きているのだから、その姿を撮る必要は必ずある。この動物の撮影を決めた時に、一番の緊張を僕に強いてきたのは、その課題だ。そして吹雪の中で撮影する。体感マイナス50度程度であれば対策をしているから、寒さは問題ではなかった。

天気予報をみて、吹雪の警告が出た時を狙う。3月8日の17時から、未明にかけて嵐になるという予報が出た。もちろん、これを見てから現場で撮影準備をしている時に、ワクワクするほど僕は未熟でも勇敢でもない。すでにアラスカの厳しさを何度も経験している。

双眼鏡で遠くにジャコウウシを見つけている。もう行くしかない。冬は、雪で足跡がつくため、視界ゼロのホワイトアウトになっても足元の、自分が辿ってきた道を戻れば帰り着くことができる。そう思って出発した。

ジャコウウシがいるところまで時間をかけて、じわじわと近づき、嵐が来る前に撮影に入る。6頭いるジャコウウシの全てが、僕の存在に気がついている。しかし、彼らは僕が早く動かないかぎり、敵と見做さないのか、気にせずに自身の生活の時間を続ける。

吹雪がはじまる。暴風が吹き付ける中でも、ジャコウウシは仲間と戯れている。僕は、この厳しい環境と僕がいままで何度も言っていた言葉を、訂正する必要があるかもしれない、とおもった。ジャコウウシは猛吹雪の中で、それを楽しんでいるかのようにはしゃいでいた。ただ、ひとしきりの興奮がおさまると、さすがに体を寄せ合いはじめ、風に耐えるような姿勢になった。

その姿を撮り終えてしばらくすると、20メートル先のジャコウウシすら見えなくなる。頬に突き刺さる風が痛くて、撮影を終え、戻ることにした。戻ることにしたが、自分の歩いてきた足跡がない。

北極の吹雪は、多くの雪をもたらすわけではなく、地吹雪のように雪野を平す風が吹く。僕の足跡もその風によってかき消されていたのだった。

もちろん方角はわからない。ただし、サッグ・リバーという川が、南北に真っ直ぐ流れていることを知っている。まずはすぐ近くの川辺を捜そう。

川が見つかって、どちらに流れているかを河岸の吹き溜まりで見極めて、その流れと垂直の西へ向かって歩き始めた。そして、20分ほど歩き続けて、ふたたび同じ川に突き当たった…。

焦っても仕方のないことだが、焦りで腕が震える。つぎの対策を考えなければならなかった。

この場で夜を明かすか。吹雪は明日の朝には止む予報だったはずだ。そう、下手に動いて逆へ歩き続ければ、元来た場所へ戻ることはない。つまり完全に遭難する。しかしさすがに川を渡って反対側へいくなんて間抜けなことはしないだろう。いや、でも地吹雪のせいで凍りついた川の上にいることに気が付かないかもしれない。

歩き出したポイントに駐車した車まで3キロほど。そこまで遠くない場所に、戻るすべがない。

GPSに助けられる

結局、4、5日前の撮影に出るときにバックパックに仕舞い込んだGPSがそのまま入っていたので、(電池もかろうじて15%くらい残っていた…)そのために、極北の原野でテントなしで夜を明かさずに済んだ。

準備不足と言われてしまえばそうなるが、歩き出して3Kmほどの近いところで、まさか自分の位置を見失うとは、考えていなかった。霧が濃くなっても、風が吹いても、いくら雪が深いの山でも、自分の場所を見失う経験をこれまでしたことがなかった。

今回のことは、強い教訓になった。